法律价值客观说是否忽视了主观性与社会复杂性?

什么是“法律价值客观说”?

我们需要明确其基本主张。

法律价值客观说(Objectivism of Legal Values)是一种认为法律价值(如正义、公平、自由、秩序等)是独立于人类主观意识而客观存在的理论观点,其核心思想可以概括为:

- 价值的独立性:法律价值并非由立法者、法官或社会大众的意志、情感或偏好所创造,它们像自然规律或数学公理一样,是客观的、实在的,存在于社会关系和人性需求之中。

- 可认知性:尽管价值是客观的,但人类可以通过理性、逻辑、经验、历史传统或某种“高级法”(如自然法、神法)来发现和认识它们。

- 评价的普遍性:基于这种客观性,对一项法律或判决的价值评价,可以也应该有一个普遍适用的、非个人化的标准,一个法律是否“正义”,不取决于“我觉得”,而取决于它是否符合那个客观存在的正义标准。

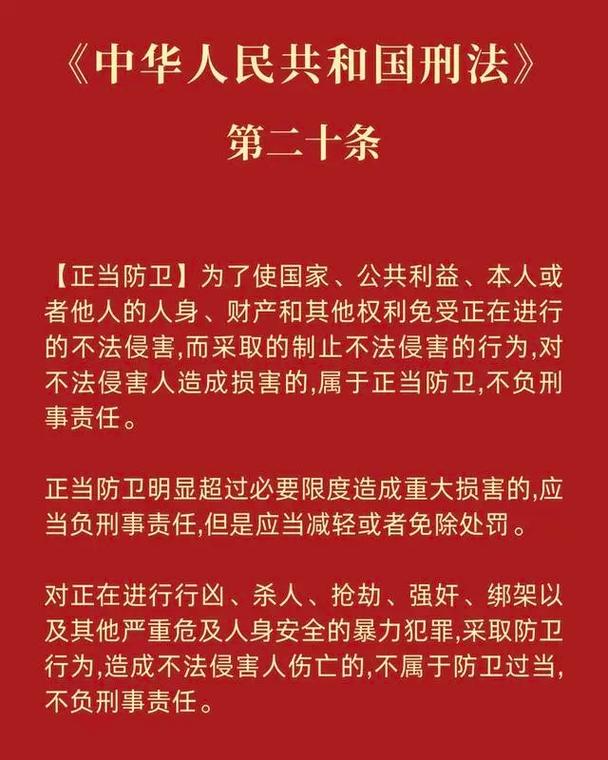

- 对法律实证主义的批判:该学说主要为了对抗法律实证主义(尤其是分离命题)的“恶法亦法”观点,实证主义认为“法是什么”与“法应当是什么”是分离的,而客观说则坚持,一个法律体系如果完全背离了基本的客观价值(如正义),它就丧失了作为“法”的资格,即“恶法非法”。

代表人物/思想流派:

- 古典自然法学派:如阿奎那、洛克、卢梭等,认为价值源于神意、人性或社会契约,是普世永恒的。

- 新康德主义法学:如施塔姆勒,试图通过“可变的自然法”概念,在法律的形式中寻找永恒的正义原则。

- 某些形式的现实主义法学:虽然现实主义强调司法判决的主观性,但其背后可能隐含一种法官“发现”而非“创造”社会共识价值的客观化努力。

对“法律价值客观说”的深刻反思

尽管法律价值客观说为法律提供了崇高的道德目标和批判武器,但其理论根基和现实适用性面临着多方面的严峻挑战。

认识论上的困境——“我们如何知道那个客观价值?”

这是对客观说最致命的攻击,即便我们承认存在一个客观的“正义”,人类如何能够确定无疑地认识它?

- 理性能力的局限:人类的理性是有限的、历史性的,不同时代、不同文化背景的人对“正义”的理解天差地别,古希腊的正义( dikē)包含着“应得”,中世纪的正义是“上帝的旨意”,而现代的正义则与平等、自由、程序紧密相连,我们如何能断言我们今天的理性就比前人更接近那个“客观”的真理?

- “高级法”来源的模糊性:

- 如果说价值源于“人性”,那么人性是什么?是自私的?是利他的?是性善的?还是性恶的?对“人性”的不同预设,会导出截然不同的法律价值体系。

- 如果说价值源于“神意”或“自然”,那么这些概念本身是超验的、无法被经验证伪的,将其作为法律推理的基础,容易滑向独断和专横,成为“神权政治”或“意识形态压迫”的借口。

- “共识”的幻象:客观说有时诉诸“社会共识”作为客观价值的来源,但“共识”本身就是动态的、充满争议和权力博弈的产物,多数人的共识未必就是“客观”的真理(历史上,种族隔离、性别歧视都曾是“社会共识”),将共识等同于客观,不过是给主观性披上了一件客观的外衣。

本体论上的质疑——“那个客观价值真的存在吗?”

从哲学层面看,价值的“客观性”本身就是一个值得怀疑的命题。

- “事实-价值”二分法的挑战:以休谟和摩尔为代表的观点认为,价值判断(“应然”)无法从事实判断(“实然”)中逻辑地推导出来,法律调整的是社会事实,而价值是主体对事实的评价和态度,将价值实体化为独立于世界之外的“客观实在”,犯了“自然主义谬误”(Naturalistic Fallacy)。

- 价值的社会建构性:后现代主义、批判法学等思潮认为,价值并非“发现”的,而是“建构”的,它们是特定社会在特定历史时期,为了解决特定问题、维护特定权力结构而“发明”出来的工具。“私有财产神圣不可侵犯”在资本主义社会是核心价值,但在其他社会形态中则不然,这表明价值具有强烈的历史性、地域性和情境性。

- 价值的冲突性与不可通约性:客观说倾向于认为存在一个统一的、和谐的价值体系,但现实中,价值之间常常是相互冲突且难以比较的。自由 vs. 秩序,平等 vs. 效率,个人权利 vs. 集体利益,当这些价值发生冲突时,我们诉诸哪个“客观”标准来排序?似乎没有一个客观的答案,最终的取舍往往取决于特定情境下的权衡和选择,这本身就是一种主观判断。

实践上的危险——“客观说可能导致什么后果?”

抛开哲学思辨,客观说在法律实践中可能带来风险。

- 专断与僵化:一旦某种法律价值被宣称是“客观的、绝对的”,它就可能成为不容置疑的教条,这不仅会扼杀法律的灵活性,使其无法适应社会变迁,还可能被当权者利用,将自己的意志包装成“客观真理”,从而压制异见,导致法律专制。

- 掩盖权力与意识形态:宣称价值客观化的过程,往往是一个“去政治化”的过程,它将充满政治斗争和利益博弈的价值选择问题,伪装成一个纯粹理性的、技术性的发现过程,这掩盖了法律背后真实的权力运作和意识形态倾向,使得不公正的法律体系获得了虚假的合法性。

- 文化帝国主义:如果一种法律价值体系(如西方的自由主义价值观)被宣称为“普世的、客观的”,并以此为标准去评判和改造其他文化的法律制度,就构成了文化帝国主义,它忽视了不同文明在法律价值上的多元性和独特性。

超越客观说:当代法学的新视角

对客观说的反思,并非要走向彻底的、虚无的“主观主义”,认为法律价值纯粹是个人好恶的产物,相反,它促使法学走向一种更成熟、更复杂、更具反思性的立场。

-

从“发现”到“建构”与“商谈”:

(图片来源网络,侵删)- 建构主义:承认法律价值是人类社会在历史中建构的产物,是工具性的,旨在解决社会问题,但这并不意味着价值是任意的,它仍然受到社会结构、实践理性、历史传统和逻辑一致性的制约。

- 商谈伦理学/程序主义:以哈贝马斯、罗尔斯为代表,他们认为,价值的客观性不在于其预先存在的实体内容,而在于形成价值的程序和过程,一个法律价值是“正当的”,不是因为它符合某个先验的客观标准,而是因为它是在一个自由、平等、理性、开放的公共领域中,通过对话、商谈、辩论而达成的共识,这种“程序性共识”为价值提供了“客观性”的保障,但这种客观性是动态的、可修正的。

-

价值的“主体间性”(Intersubjectivity):

- 这是一种介于“客观主义”和“主观主义”之间的路径,价值不是独立于主体的“客观实体”,也不是纯粹孤立的“主观感受”,而是在主体间(人与人之间)相互承认、理解和交流中形成的,它的有效性依赖于在特定社群或共同体范围内的相互认可,这既承认了价值的多元性和情境性,又避免了陷入彻底的相对主义。

-

“弱客观性”或“反思性平衡”(Reflective Equilibrium):

- 以约翰·罗尔斯为代表,这是一种实践性的方法论,我们并不追求一个终极的、形而上学的客观价值,而是在“普遍性的道德原则”和“具体的法律个案判断”之间进行反复的、双向的调整和校准,我们既用原则来审视个案,也用个案的经验来修正和丰富原则,这个过程本身就是一种理性的、追求客观性的努力,但它承认这是一个永无止境的、充满反思的过程。

对“法律价值客观说”的反思,揭示了其理论上的雄心壮志与实践上的巨大鸿沟,它试图为法律提供一个稳固的、非个人化的道德基石,但在认识论、本体论和实践层面都面临着难以克服的困难。

这种反思并非要否定法律追求正义、公平等价值的崇高意义,而是要我们以一种更谦逊、更开放、更具反思性的态度来对待这些价值,当代法学的主流趋势是:

- 告别那种僵化、独断的“实体客观主义”。

- 拥抱一种“程序性建构主义”或“主体间性”的路径,将价值的合法性建立在理性的商谈、开放的对话和反思性的平衡之上。

- 承认价值的多元性、冲突性和历史性,并将其视为法律发展和社会进步的动力,而非需要被“克服”的障碍。

法律价值不再是等待我们去“发现”的宝藏,而是需要我们在每一个时代、通过每一个具体的法律实践,去“创造”和“维护”的、关乎人类共同福祉的伟大事业,这个过程充满了不确定性,但也正是这种不确定性,赋予了法律以永恒的生命力。

作者:99ANYc3cd6本文地址:https://nbhssh.com/post/5362.html发布于 今天

文章转载或复制请以超链接形式并注明出处宁波恒顺财经知识网